작센 선제후국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

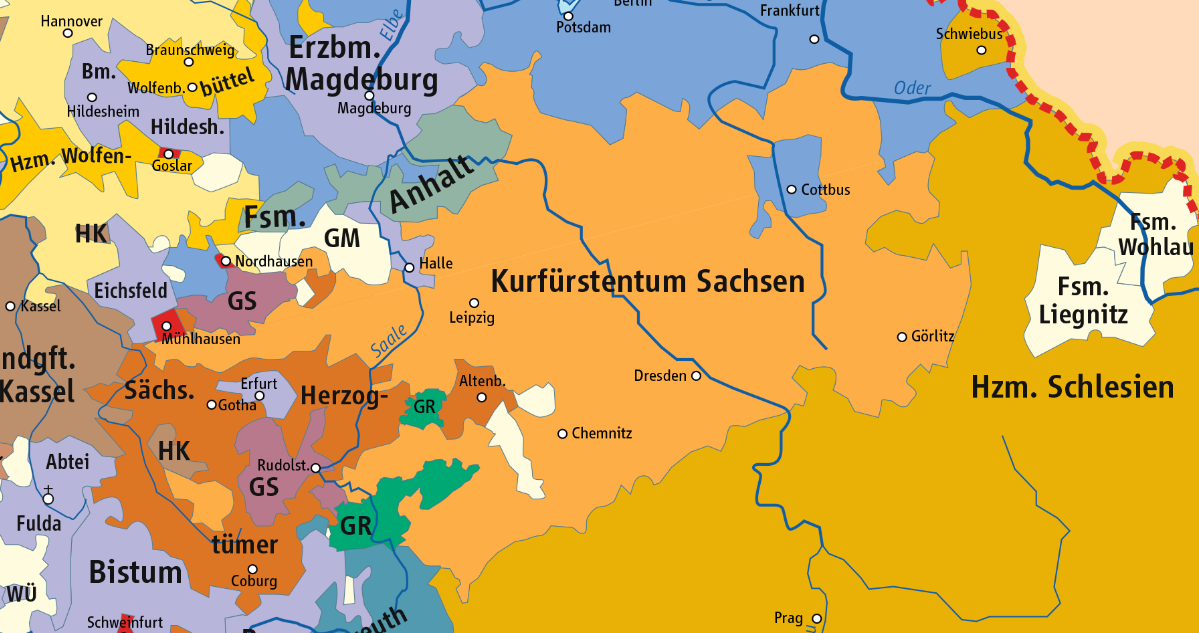

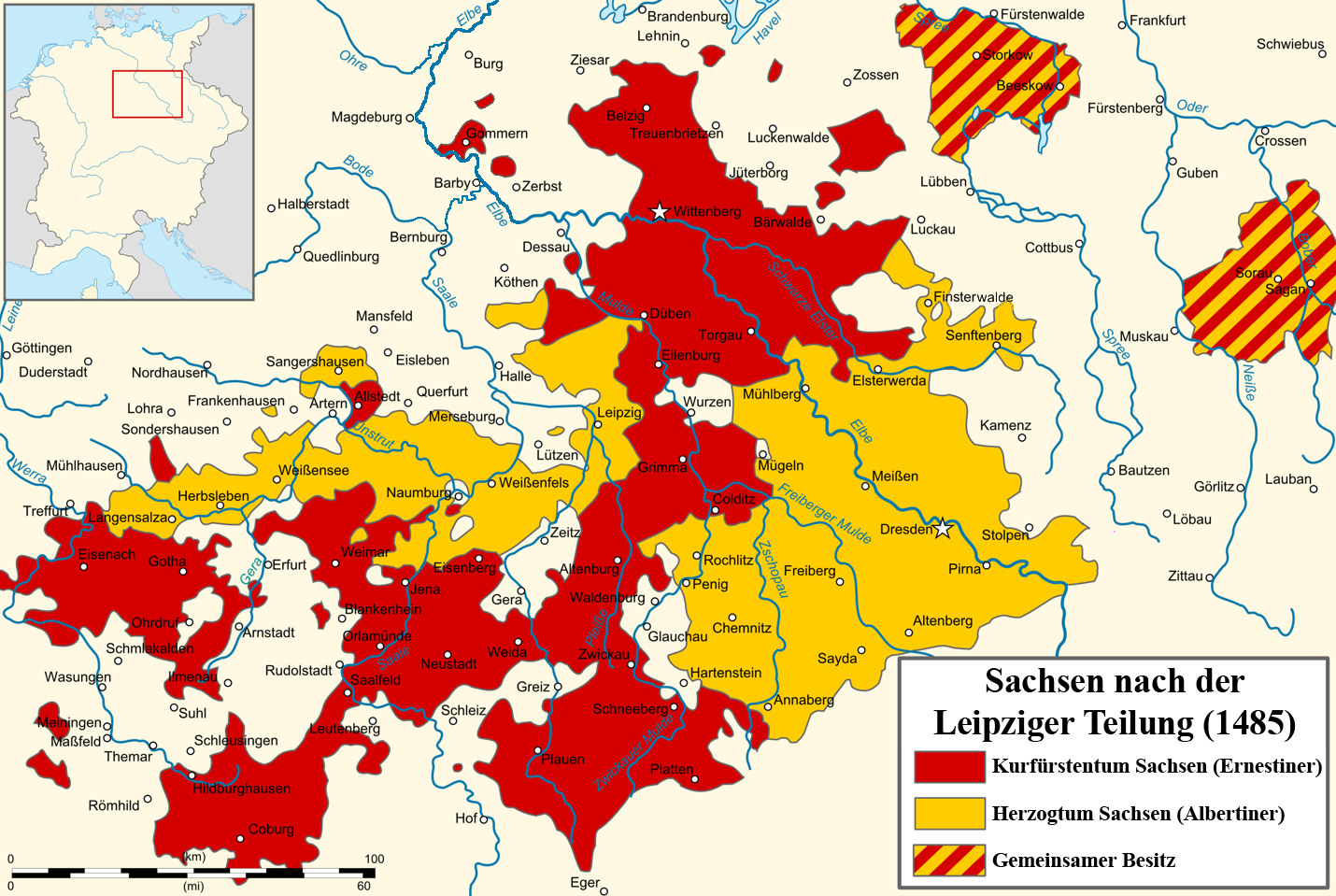

작센 선제후국은 중세 작센 공국의 붕괴 이후 엘베 강 연안의 비텐베르크를 중심으로 형성되었다. 1356년 금인칙서에 따라 선제후 지위를 획득, 아스카니엔 가문의 단절 후 베틴 가문이 영토를 계승했다. 1485년 라이프치히 조약으로 에르네스틴 가문과 알베르틴 가문으로 분할되었으며, 종교 개혁 시기 마르틴 루터의 활동으로 프로테스탄트 종교 개혁의 중심지가 되었다. 30년 전쟁으로 큰 피해를 입었으나, 이후 바로크 시대를 거치며 문화적으로 번성했다. 1697년 아우구스투스 2세가 폴란드 왕위를 얻으면서 폴란드와 동군 연합을 이루었지만, 7년 전쟁으로 독립을 잃고, 나폴레옹 전쟁 시 프랑스 편에 섰다가 작센 왕국으로 전환되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신성 로마 제국 - 알브레히트 폰 발렌슈타인

알브레히트 폰 발렌슈타인은 30년 전쟁 당시 신성 로마 제국 황제를 위해 활약한 보헤미아 출신의 군인이자 정치가로, 막대한 부와 권력을 축적했으나 독자적인 행보로 인해 암살당했다. - 신성 로마 제국 - 괴팅겐 대학교

1737년 조지 2세에 의해 설립된 괴팅겐 대학교는 독일 니더작센주에 위치한 공법상 재단 형태의 종합대학교로, 수학, 자연과학 분야에서 뛰어난 업적을 남긴 학자들과 수많은 노벨상 수상자를 배출하며 국제적으로 높은 평가를 받는 연구 중심 대학이다. - 독일의 역사 - 프로이센

프로이센은 중세 시대 발트족에서 유래하여 튜턴 기사단, 프로이센 공국, 왕국 시대를 거치며 군사 강국으로 성장했고, 독일 통일을 주도하여 독일 제국을 건설했으나 제1차 세계 대전 패배로 해체되었다. - 독일의 역사 - 홀로코스트

홀로코스트는 원래 번제를 뜻하는 그리스어에서 유래했으나, 20세기 중반 이후 나치 독일의 유대인 대량 학살을 지칭하는 용어로 굳어졌으며, 나치의 아리아인 우월주의에 기반하여 700만 명이 넘는 유대인과 기타 소수 민족이 조직적인 학살과 잔혹한 생체 실험으로 희생된 사건이다. - 유럽의 옛 나라 - 나치 독일

나치 독일은 아돌프 히틀러의 나치당이 통치한 1933년부터 1945년까지의 독일을 가리키며, 극단적인 민족주의와 전체주의를 바탕으로 제2차 세계 대전을 일으키고 홀로코스트를 포함한 대량 학살과 인권 유린을 자행했다. - 유럽의 옛 나라 - 동로마 제국

동로마 제국은 로마 제국의 동부 지역을 계승하여 330년부터 1453년까지 존속했으며, 그리스-로마 문화와 기독교를 기반으로 독자적인 문화를 발전시켰고, 중세 유럽에 큰 영향을 미쳤다.

2. 설립

작센 선제후국은 중세 신성 로마 제국 내에서 중요한 역할을 했던 영방 국가이다. 그 기원은 12세기 말 구 작센 공국의 해체와 관련이 깊다. 1180년, 황제 프리드리히 1세는 강력한 벨프 가문의 하인리히 사자공으로부터 작센 공작위를 박탈하고 공국을 분할했다.[2] 이때 동쪽 영토가 아스카니아 가문에게 주어졌고, 이 가문은 '작센'이라는 이름을 이어받았다.

이후 아스카니아 가문 내에서 영토 분할이 이루어져 1296년 작센-비텐베르크 공국과 작센-라우엔부르크 공국이 성립되었다.[3] 두 공국 모두 신성 로마 제국 황제를 선출할 권리인 선제후 지위를 주장했으나, 결국 작센-비텐베르크 공국이 이 권리를 확보하게 된다.

결정적으로 1356년, 황제 카를 4세가 반포한 금인칙서를 통해 루돌프 1세와 그의 후계자들에게 작센 선제후의 지위가 영구적으로 부여되었다.[4] 이로써 작센-비텐베르크는 공식적으로 작센 선제후국으로 승격되었으며, 제국 내에서 중요한 정치적 위상을 확립하게 되었다. 비록 영토는 약 4500km2에서 5000km2 정도로 비교적 작았지만, 선제후라는 지위와 엘베강 중류라는 전략적 위치 덕분에 상당한 영향력을 행사할 수 있었다.

2. 1. 배경

중세 초기의 구 작센은 현재 독일의 니더작센 주에 해당하는 지역이었다. 1180년, 신성 로마 제국 황제 프리드리히 1세는 경쟁 가문인 호엔슈타우펜 출신으로, 강력한 벨프 가문의 작센 공작 하인리히 사자공의 권력을 박탈하고 그의 공국을 분할했다. 서쪽 부분은 베스트팔렌 공국으로서 쾰른 대주교에게 넘어갔고, '작센'이라는 이름을 계속 유지한 동쪽 부분은 아스카니아 가문에게 주어졌다. 안할트 백작 베른하르트 3세가 이 새로운 작센 공국의 첫 번째 공작이 되었다.[2]

베른하르트 3세와 그의 아들 작센 공작 알브레히트 1세 (재위 1212–1260)는 옛 작센 공국 전체에 대한 영토 지배권을 확립하지는 못했다. 새로운 아스카니아 작센 공국은 공작 칭호와 함께 라우엔부르크 및 비텐베르크의 제국 봉토로 주로 구성되었다. 1260년 알브레히트 1세가 사망하자, 그의 아들들인 작센 공작 요한 1세와 작센 공작 알브레히트 2세 (재위 1260–1298)는 영토를 공동으로 통치하다가 결국 작센-비텐베르크 공국과 작센-라우엔부르크 공국으로 분할했다. 이 분할은 1296년에 공식화되었으며, 이후 작센-비텐베르크는 신성 로마 제국 황제 선출권을 가진다는 주장을 지속적으로 내세웠다.[3]

12세기 말부터 13세기 중반에 걸쳐, 신성 로마 제국 황제를 선출하는 소수의 선제후 집단이 형성되었다. 처음에는 교회 군주와 세속 군주로 구성되었으며 작센 공작도 이 초기 집단에 포함되었다. 13세기에 이르러 선제후는 7명으로 확정되었는데, 마인츠 대주교, 트리어 대주교, 쾰른 대주교 등 3명의 성직 선제후와 라인 궁정백, 브란덴부르크 변경백, 보헤미아 왕, 그리고 작센 공작 등 4명의 세속 선제후였다. 황제 선거권이 특정 영토와 결부되는 관행은 13세기 초부터 점차 확립되었고, 작센의 경우 이 선제후의 지위는 작센-비텐베르크 공국에 속하게 되었다.

1356년, 룩셈부르크 가문 출신의 신성 로마 제국 황제 카를 4세는 금인칙서를 반포하여 제국의 중요한 기본법을 제정했다. 이 문서는 7명의 선제후가 독일 왕(신성 로마 제국 황제 후보)을 선출하는 절차와 선제후의 특권을 명확히 규정했다. 카를 4세는 이 금인칙서를 통해 아스카니아 가문의 루돌프 1세에게 작센 선제후의 지위를 영구적으로 부여했으며, 선제후령의 분할 상속을 금지하여 영토의 불가분성을 확립했다.[4] 이로써 작센-비텐베르크 공작은 제국 내에서 가장 높은 지위를 가진 제후 중 하나로 공식 인정받게 되었으며, 제국 대원수Reichserzmarschall|라이히스에르츠마르샬de라는 명예로운 직책도 보유하게 되었다.

작센-비텐베르크는 면적이 약 4500km2에서 5000km2 정도로 제국 내에서는 비교적 작은 영토였으나, 엘베강 중류에 위치한 전략적 중요성과 선제후라는 강력한 정치적 지위 덕분에 제국 내에서 상당한 영향력을 행사할 수 있었다. 비텐베르크의 아스카니아 가문은 루돌프 1세 이후에도 약 100년 가까이 선제후 지위를 유지하며 가문의 영향력을 이어갔다.

2. 2. 중세 작센 공국의 붕괴와 작센-비텐베르크의 등장

중세 작센 공국이 사라진 후, "작센"이라는 이름은 엘베 강 중류에 위치한 작은 영지인 비텐베르크를 중심으로 한 공국에서 사용되기 시작했다.

중세 초기의 구 작센은 오늘날 독일의 니더작센 주 지역에 해당했다. 1180년, 신성 로마 제국 황제이자 호엔슈타우펜 왕가의 프리드리히 1세는 경쟁 관계에 있던 벨프 가문의 강력한 사자공 하인리히로부터 작센 공작위를 박탈하고 그의 광대한 공국을 분할했다. 공국의 서쪽 영토는 베스트팔렌 공국으로서 쾰른 대주교에게 주어졌고, 동쪽 영토는 아스카니아 가문에게 봉토로 주어졌다.

베른하르트 3세가 새로운 작센 공작이 되었지만, 옛 작센 공국의 광활한 영토 전체에 대한 실질적인 지배권을 확립하지는 못했다. 그 결과 새로운 아스카니아 작센 공국은 베른하르트 3세가 가진 작센 공작 칭호와 라우엔부르크, 비텐베르크 등 엘베 강 연안의 제국 봉토를 중심으로 형성되었다.[2]

베른하르트 3세의 뒤를 이어 그의 아들 알브레히트 1세(재위 1212년–1260년)가 작센 공작위를 계승했다. 1260년 알브레히트 1세가 사망하자, 그의 아들들인 요한 1세와 알브레히트 2세(재위 1260년–1298년)는 처음에는 영토를 공동으로 통치했으나, 점차 분할을 추진했다. 이 분할로 작센-비텐베르크 공국과 작센-라우엔부르크 공국이라는 두 개의 독립된 영지가 성립되었으며, 이 분할은 1296년에 공식적으로 확정되었다.[3] 이 중 작센-비텐베르크는 이후 신성 로마 제국 내에서 중요한 선제후의 지위를 얻게 되는 기반을 마련했다.

2. 3. 작센-비텐베르크와 작센-라우엔부르크의 분할

중세 초기의 구 작센 공국은 1180년, 신성 로마 제국 황제 프리드리히 1세에 의해 해체되었다. 당시 작센 공작이었던 사자공 하인리히는 황제와의 권력 다툼에서 밀려나 영지를 몰수당했고, 그의 공국은 여러 영토로 분할되었다. 서쪽 지역은 베스트팔렌 공국으로서 쾰른 대주교에게 넘어갔고, '작센'이라는 이름을 유지한 동쪽 지역은 아스카니아 가문에게 주어졌다. 이에 따라 안할트 백작 베른하르트 3세가 새로운 작센 공작이 되었다. 하지만 베른하르트는 옛 작센 공국의 모든 영토에 대한 지배권을 확립하지는 못했고, 새로운 아스카니아 작센 공국은 그의 작위와 라우엔부르크 및 비텐베르크의 제국 봉토를 중심으로 형성되었다.[2]베른하르트의 뒤를 이은 것은 그의 아들 작센 공작 알브레히트 1세(재위 1212년–1260년)였다. 1260년 알브레히트 1세가 사망하자, 그의 두 아들인 작센 공작 요한 1세와 작센 공작 알브레히트 2세(재위 1260년–1298년)가 공동으로 영토를 통치하기 시작했다. 그러나 시간이 지나면서 형제 사이의 영토 분할이 불가피해졌다. 특히 1269년 동생 알브레히트 2세가 마그데부르크 대주교의 부르크백 지위를 얻게 되면서 분할은 더욱 구체화되었다.

결국 1296년, 두 형제는 영토를 공식적으로 나누어 작센-비텐베르크 공국과 작센-라우엔부르크 공국을 세웠다. 이 분할 이후, 작센-비텐베르크 공국은 신성 로마 제국 황제를 선출할 권리를 가진 선제후의 지위를 지속적으로 주장했고, 결국 이 권리를 확보하는 데 성공했다.[3] 이는 작센-비텐베르크가 상대적으로 작은 영토에도 불구하고 제국 내에서 중요한 정치적 영향력을 행사하는 기반이 되었다.

2. 4. 작센-비텐베르크, 선제후국이 되다

중세 초기의 구 작센 공국은 현재 독일의 니더작센 주에 해당하는 넓은 지역이었으나, 1180년 황제 프리드리히 1세에 의해 공작 하인리히 사자공이 권력을 잃으면서 공국은 분할되었다. 서쪽 지역은 베스트팔렌 공국으로 쾰른 대주교에게 넘어갔고, 동쪽 지역은 작센이라는 이름을 유지한 채 아스카니아 가문의 베른하르트 3세에게 주어졌다. 하지만 베른하르트 3세는 옛 작센 공국 전체에 대한 지배권을 확립하지 못했고, 새로운 아스카니아 작센 공국은 그의 칭호와 라우엔부르크, 비텐베르크 등 일부 제국 봉토로 구성되었다.[2]

베른하르트 3세의 뒤를 이은 알브레히트 1세 (재위 1212–1260) 사후, 그의 아들들인 요한 1세와 알브레히트 2세 (재위 1260–1298)는 1296년 공국을 작센-비텐베르크와 작센-라우엔부르크로 공식적으로 분할했다. 이후 작센-비텐베르크 공국은 선제후의 지위를 영구적으로 확보하는 데 성공했다.[3]

비텐베르크의 아스카니아 가문 출신인 알브레히트 1세, 알브레히트 2세, 그리고 그의 아들 루돌프 1세 (재위 1298–1356) 등은 작센 공작으로서 통치하며 왕조의 연속성을 유지하고 선제후 특권을 계승하고자 노력했다. 그들은 외부 영토 분쟁에 관여하고, 1290년에는 브레나 백국 등을 확보하며 영토를 확장하고 개발하는 데 힘썼다.

12세기 말부터 신성 로마 제국 황제를 선출하는 선제후 집단이 점차 형성되었고, 13세기에는 마인츠 대주교, 트리어 대주교, 쾰른 대주교, 라인 궁정백, 브란덴부르크 변경백, 보헤미아 왕, 작센 공작 등 7명으로 구성이 굳어졌다. 작센 공작의 선거권은 작센-비텐베르크 공국에 귀속되었다.

선제후의 특권과 선출 방식은 1356년 황제 카를 4세가 반포한 금인칙서를 통해 법적으로 명확히 규정되었다. 이 금인칙서에 따라 작센-비텐베르크 공작 루돌프 1세는 영구적으로 선제후의 지위를 부여받았으며, 영토의 분할 상속이 금지되었다.[4] 이로써 작센-비텐베르크 공작은 제국 내 최고위 제후 중 하나로 부상했으며, 신성 로마 제국의 대원수 직책도 겸하게 되었다.

비록 작센-비텐베르크의 면적은 약 4500km2에서 5000km2 정도로 제국 내에서 비교적 작은 편이었고 큰 도시 중심지도 없었지만, 엘베 강 중류에 위치한 전략적 중요성 덕분에 상당한 정치적 영향력을 행사할 수 있었다.

3. 베틴 가의 통치

1422년 작센-비텐베르크를 통치하던 아스카니아 가문의 알베르트 3세가 후계자 없이 사망하자, 신성 로마 제국 황제 지기스문트는 후스 전쟁에서 자신을 지원했던 베틴 가문의 마이센 변경백 프리드리히 1세에게 작센 선제후령과 선제후 지위를 넘겨주었다. 이로써 1089년부터 마이센 변경백령을, 1247년부터 튀링겐 방백령을 통치해 온 베틴 가문이 작센 선제후 지위를 계승하게 되었다. 1423년 작센-비텐베르크, 마이센 변경백령, 튀링겐은 동군 연합을 이루었으며, 이 통합된 영토는 점차 '상 작센'으로 불리게 되었다.

프리드리히 2세가 1464년 사망한 후, 그의 두 아들 에른스트와 알베르트 3세는 1485년 8월 26일 라이프치히 조약을 통해 가문의 영토를 분할했다. 이 분할로 베틴 가문은 선제후 지위를 계승한 에른스트를 시조로 하는 에른스트 계열과 알베르트를 시조로 하는 알베르트 계열로 나뉘게 되었다. 형 에른스트는 옛 작센-비텐베르크 영토 대부분과 튀링겐 남부 지역을 차지하여 초기에는 더 높은 권위를 가졌으나, 동생 알베르트는 튀링겐 북부와 마이센 변경백령을 물려받았다. 이 분할은 베틴 가문 내 경쟁 관계를 심화시켰고, 1415년 브란덴부르크 백국을 선제후국으로 격상시키며 성장한 호엔촐레른 가문과의 대립 구도를 형성하는 배경이 되었다.

3. 1. 선제후국의 재편

1356년 금인칙서에 따라 작센-비텐베르크 공국은 선제후 지위를 얻어 정치적 중요성을 확보했다. 이 지위는 장자 상속 원칙이 적용되어 영토 분할을 막는 효과가 있었다.그러나 1422년 11월, 알브레히트 3세가 후계자 없이 사망하면서 작센-비텐베르크를 통치하던 아스카니아 가문의 직계가 단절되었다.[7] 금인칙서 규정에 따라 공작령은 주군이 없는 제국 봉토로 간주되었고, 황제 지기스문트가 후계자 선정 권한을 갖게 되었다.

작센-비텐베르크의 선제후 지위와 영토 계승을 두고 아스카니아 가문의 방계인 에리히 5세와 베틴 가문 출신의 마이센 변경백 프리드리히 1세(당시 프리드리히 4세)가 경쟁했다. 프리드리히 1세는 후스 전쟁(1419–1434)에서 가톨릭 세력을 지원하며 황제에 대한 충성심을 보인 점을 인정받았다. 1423년, 지기스문트 황제는 프리드리히 1세에게 작센 선제후령과 선제후 특권을 제국 봉토로 수여했으며, 에리히 5세의 주장은 받아들여지지 않았다.

이로써 1089년부터 마이센 변경백령을, 1247년부터 튀링겐 방백령을 통치해 온 베틴 가문이 작센 선제후 지위를 계승하게 되었다. 기존의 마이센 변경백령과 튀링겐 방백령은 작센-비텐베르크와 통합되어 사실상 동군 연합을 이루었으며, 이 통합된 영토 전체가 점차 '작센' 또는 '상(上)작센'으로 불리게 되었다. 베틴 가문은 작센-비텐베르크 확보를 통해 엘베 강 유역의 전략적 요충지를 얻고 북부 독일 도시들과의 교역로를 확보하는 등, 중부 독일의 주요 세력으로 부상했다.

베틴 가문 내에서도 영토 분할이 이루어졌다. 1485년 8월 26일, 프리드리히 1세의 손자인 에른스트 선제후와 그의 동생 알브레히트 3세(용담공)는 라이프치히 조약을 통해 가문의 영토를 분할했다. 형 에른스트는 선제후 지위와 옛 작센-비텐베르크 영토 대부분, 튀링겐 남부를 차지하여 에르네스틴 가문을 열었고, 동생 알브레히트는 마이센 변경백령과 튀링겐 북부를 받아 알베르틴 가문을 열었다. 이 분할은 이후 베틴 가문 내 경쟁의 씨앗이 되었으며, 에르네스틴 가문이 초기에는 더 높은 권위를 가졌으나 이는 나중에 뒤바뀌게 된다.

3. 2. 베틴 가의 영토 확장

베틴 가문은 1089년부터 마이센 변경백령을, 1247년부터는 튀링겐 방백령을 다스리며 세력을 키워왔다. 1422년 작센-비텐베르크를 통치하던 아스카니엔 가문의 대가 끊기자, 신성 로마 제국 황제 지기스문트는 후스 전쟁 당시 자신을 지원했던 베틴 가문의 마이센 변경백 프리드리히 1세에게 작센-비텐베르크 공국과 함께 신성 로마 제국 황제를 선출할 권리를 가진 선제후의 지위를 넘겨주었다. 아스카니아 가문의 친척이었던 에리크 5세는 이에 반발했으나 받아들여지지 않았다.이로써 1423년 작센-비텐베르크, 마이센 변경백령, 튀링겐 방백령은 프리드리히 1세 아래 동군 연합을 이루게 되었다. 이 통합된 영토는 이후 엘베 강 상류 지역을 중심으로 한 베틴 가문의 영토 전체를 가리키는 "상 작센"이라는 명칭으로 불리게 되었다. 작센-비텐베르크의 획득은 베틴 가문에게 영토 북쪽의 전략적 요충지를 제공했으며, 엘베 강을 통한 교통 및 무역의 이점을 가져다주었다. 이는 베틴 가문이 중부 독일의 주요 세력으로 부상하는 중요한 계기가 되었다.

프리드리히 2세(재위 1428–1464)의 통치 기간 동안 작센 선제후국은 중요한 발전을 이루었다. 늘어나는 군대 유지 비용과 궁정 비용을 충당하기 위해 새로운 세금 제도가 필요해졌고, 이는 제국 신분의 동의를 얻어야 했다. 1438년 프리드리히 2세가 소집한 신분 회의는 작센 최초의 주 의회(Landtag)로 여겨진다. 이 회의를 통해 신분들은 과세 문제 발생 시 통치자의 소집 없이도 회합할 권리를 얻었고, 이는 19세기까지 이어지는 베틴 "신분 국가"(Ständestaat) 형성의 기초가 되었다.

그러나 다른 독일 가문들처럼 베틴 가문 역시 영토 분할 문제로 내부 갈등을 겪었다. 튀링겐 방백 프리드리히 4세가 1440년 사망하자 튀링겐 방백령은 선제후령으로 돌아왔으나, 그의 조카인 선제후 프리드리히 2세와 동생 빌헬름 3세 사이에 영토 분할을 둘러싼 불화가 생겼다. 1445년 알텐부르크 분할을 통해 빌헬름 3세는 튀링겐과 프랑코니아 지역을, 프리드리히 2세는 선제후령의 동부 지역을 차지했지만, 분쟁은 해결되지 않고 작센 형제 전쟁(1445-1451)으로 이어졌다. 5년간의 전쟁으로 국토는 황폐해졌으나 영토 분할 상황은 그대로 유지되었고, 1451년 포르타 평화 조약으로 전쟁은 마무리되었다.[7] 이후 1482년 빌헬름 3세가 후사 없이 사망하면서 그의 영지는 다시 베틴 가문의 주 계열로 통합되었다.

대외적으로는 1459년 이르지 국왕과 체결한 에거 조약을 통해 보헤미아 왕국과의 국경을 명확히 하고 상호 세습 관계를 정립함으로써 영토의 안정을 꾀했다.

프리드리히 2세가 1464년 사망한 후, 그의 두 아들 에른스트와 알브레히트 3세는 1485년 8월 26일 라이프치히 조약을 통해 베틴 가문의 영토를 분할했다. 이 분할로 베틴 가문은 에른스트를 시조로 하는 에른스트 계열과 알브레히트를 시조로 하는 알베르트 계열로 나뉘게 되었다. 형인 선제후 에른스트는 옛 작센-비텐베르크 영토 대부분과 선제후 지위, 튀링겐 남부 지역을 물려받아 초기에는 더 높은 권위를 가졌다. 반면 동생 알브레히트 3세는 튀링겐 북부와 마이센 변경백령을 상속받았다. 이 분할은 베틴 가문 내의 경쟁 관계를 심화시켰고, 1415년 브란덴부르크 변경백령을 획득하며 성장한 호엔촐레른 가문과의 대립 구도를 형성하는 배경이 되기도 했다.

15세기 말, 통치자의 위상을 보여주는 거주지의 중요성이 커지면서 베틴 가문은 엘베 강 유역의 드레스덴에 새로운 궁전을 마련하고 이곳을 영구적인 통치 중심지로 삼았다.

3. 3. 15세기 말 베틴 가의 통치와 영토 분할

15세기 말, 통치자의 거주지와 대중에게의 가시성이 중요해지면서 베틴 가는 엘베 강의 드레스덴 계곡에 새로운 거처를 마련했다. 드레스덴은 선제후, 그의 고문 및 행정 관리의 영구적인 거주지가 되었다.선제후가 군대를 갖추고 유지하는 데 드는 비용과 자신의 궁정을 위한 비용은 이전처럼 더 이상 충당할 수 없었다. 해결책은 새로운 유형의 세금을 부과하는 것이었는데, 이는 제국 신분의 동의를 필요로 했다. 선제후 프리드리히 2세(재위 1428–1464)가 1438년에 조직한 신분 회의는 작센의 첫 번째 주 의회(Landtagde)로 여겨진다. 신분 회의는 과세 개혁이 있을 때 통치자의 소집 없이 회합할 권리를 얻었다. 그 결과, 주 의회가 점점 더 자주 개최되었고, 19세기까지 지속된 베틴 "신분 국가"(Ständestaatde)가 형성되었다.

다른 독일 가문에서 흔히 볼 수 있듯이, 베틴가는 정기적으로 자신의 소유물을 아들들과 형제들 사이에 나누었는데, 이는 종종 가문 내의 갈등으로 이어졌다. 튀링겐 방백 프리드리히 4세가 1440년에 사망한 후, 튀링겐 방백령은 선제후령으로 되돌아갔다. 방백의 조카인 선제후 프리드리히 2세와 빌헬름 3세 사이의 불화는 1445년의 알텐부르크 분할로 이어졌고, 여기서 빌헬름 3세는 튀링겐과 프랑코니아 지역을, 프리드리히는 선제후령의 동부 지역을 받았다.

분할에 대한 분쟁은 작센 형제 전쟁(1446-1451)으로 이어졌다. 5년 동안의 싸움 끝에, 국가의 광대한 지역이 황폐화되었지만 상황은 변하지 않았다. 전쟁은 1451년 1월 27일에 포르타 평화 조약으로 끝났다.[7] 조약은 알텐부르크 분할을 확인하여, 베틴가 영지를 일시적으로 동부와 서부 지역으로 나누었다. 1382년부터 베틴가의 방계 가문이 통치했던 작센의 서부 지역(튀링겐과 프랑코니아)은 1482년 마지막 대표자인 작센 공작 빌헬름 3세가 사망한 후 베틴가의 주 계열로 돌아갔다. 이후 국가의 통일이 회복되었다.

국가 발전에 중요한 계기가 된 것은 선제후 프리드리히 2세와 보헤미아 국왕 이르지 사이의 1459년 에거 조약에서 이루어진 합의였다. 이는 세습 정착과 보헤미아 왕국과 작센 사이의 명확한 경계선 획정을 가져왔다.

프리드리히 2세가 1464년 사망한 후, 그의 두 아들인 선제후 에른스트와 알브레히트 3세는 1485년 8월 26일 라이프치히 조약을 통해 영토를 분할했다. 이는 베틴 가를 에르네스틴 계열과 알베르틴 계열로 나누는 결정적인 계기가 되었다. 에르네스틴 가문의 시조인 형 에른스트는 옛 작센-비텐베르크 공국 영토의 대부분과 선제후 지위, 그리고 튀링겐 방백령의 남쪽 영토를 확보했다. 반면 알베르틴 가문의 시조인 동생 알브레히트 3세는 북튀링겐과 마이센 변경백국을 물려받았다. 이에 따라 에른스트 계열이 더 높은 권위를 가지게 되었으나, 이 분할은 베틴 가문의 적대성을 키웠고, 호엔촐레른 가문이 1415년 브란덴부르크 변경백국을 선제후국으로 성장시키며 이들과 대립하는 계기를 만들었다.

3. 4. 에른스트와 알브레히트의 공동 통치 (1464-1485)

선제후 프리드리히 2세가 1464년 9월 7일 라이프치히에서 사망하자, 그의 장남 에른스트 (재위 1464–1486)가 23세의 나이로 뒤를 이었다. 이는 그의 동생 공작 알브레히트와 약 20년간 이어진 공동 통치의 시작이었다. 초기 두 형제는 경제 호황과 도시 발전 증가에 힘입어 조화롭게 통치했다. 정치적 행동과 결정에 대한 합의는 드레스덴 성에 설치된 공동 법정을 통해 이루어졌다. 형제는 함께 프랑스 양식에 따라 마이센에 알브레히츠부르크 성을 건설했다. 그들은 정책적으로 보헤미아와의 화해를 추구했으며, 오스만 제국과 부르고뉴 왕위 계승 전쟁에 대항하여 제국에 군사적 지원을 제공했다.

에른스트와 알브레히트의 공동 통치 기간 동안 광석 산맥에서 은이 대량으로 발견되면서 지속적인 경제 호황이 촉진되었다. 채굴을 통해 얻은 수익은 작센 군주들이 국내 및 외교 정책을 활발히 추진할 수 있는 재정적 기반이 되었다. 그들은 베틴 영토 내의 토지를 매입하고 영토를 북쪽과 동쪽으로 확장했다.

라이프치히는 황제로부터 연 3회 박람회를 개최할 권리를 부여받은 후 신성 로마 제국의 중요한 경제 중심지로 부상했다. 황제의 박람회에서 선제후들은 은을 현금으로 바꿀 수 있었고, 이를 통해 확보한 자금으로 적극적인 건축 사업을 시작했다.[8] 라이프치히에 새로 부여된 시장 및 상품 취급권은 도시를 통과하는 주요 무역로의 교통량을 증가시켰고, 라이프치히는 유럽 전체에서 중요한 무역 중심지가 되었다. 이에 따라 관세 수입도 증가하여 선제후의 재정에 기여했다. 1480년에는 뉘른베르크 출신의 인쇄업자 콘라트 카헬로펜이 라이프치히에 정착하여 활판 인쇄술을 도입함으로써 라이프치히 도서 인쇄의 전통을 열었다.

1483년, 에른스트와 알브레히트는 라이프치히 고등 법원(Oberhofgericht Leipzig)을 설립했다. 귀족과 시민으로 구성된 이 법원은 군주와 궁정으로부터 분리된 작센 선제후국 최초의 독립적인 공공 기관이었다. 효과적인 지방 및 중앙 행정 체계가 선제후의 통치를 뒷받침했으며, 산적 행위 등으로 인한 불안정이 해소되고 내부 질서가 회복되었다. 혈족 간의 복수가 근절되고 도로에서의 강도 행위가 사라졌으며, 효율적인 법률 시스템이 구축되었다.[9] 당시 작센은 다른 독일 지역 국가들에 비해 문화적, 경제적, 행정적으로 발전한 상태였다.

1482년 공작 빌헬름 3세가 사망한 후 작센 서부 지역이 베틴 가문의 본가로 귀속되면서, 작센은 합스부르크 영토 다음으로 신성 로마 제국에서 두 번째로 강력한 세력이 되었다. 베틴 가문의 영향력은 마그데부르크, 할버슈타트, 마인츠의 성직자 임명에까지 미쳤으며, 라인강 하류 공작령에 대한 권리 주장도 강화되었다.[10]

그러나 형제 사이의 긴장은 점차 고조되어 1485년 11월 11일 라이프치히 분할로 이어졌다.[11] 이 분할은 공동 통치 시대를 마감하고 베틴 가문을 에르네스틴 가문과 알베르틴 가문으로 나누는 계기가 되었다.

3. 5. 라이프치히 분할 (1485)

선제후 프리드리히 2세가 1464년 사망한 후, 그의 두 아들 에른스트와 알브레히트는 약 20년간 영토를 공동으로 통치했다. 초기에는 경제적 호황과 도시 발전에 힘입어 조화롭게 통치하며 드레스덴 성에서 공동으로 정무를 보았다. 형제는 함께 마이센에 알브레히츠부르크 성을 건설하고, 광석 산맥의 은광 개발로 확보한 재정을 바탕으로 영토를 확장하고 라이프치히를 중요한 경제 중심지로 발전시켰다.[8] 또한 라이프치히 고등 법원을 설립하고 행정 및 사법 체계를 정비하여 작센의 안정과 번영을 이끌었다.[9] 1482년 빌헬름 3세가 사망하면서 튀링겐 서부가 베틴 가문으로 돌아오자, 작센은 합스부르크 다음가는 신성 로마 제국의 강력한 세력으로 부상했다.[10]그러나 시간이 흐르면서 형제 사이의 긴장이 고조되었고, 결국 1485년 11월 11일 라이프치히 분할(Leipziger Teilung)을 통해 영토를 나누게 되었다.[11] 이는 1485년 8월 26일 체결된 라이프치히 협정(Treaty of Leipzig)에 따른 것이었다. 이 분할은 본래 영구적인 분열을 의도한 것은 아니었으나, 결과적으로 베틴 가문을 에르네스틴 계열과 알베르틴 계열로 나누는 결정적인 계기가 되었다.

분할 결과, 형인 에른스트는 에르네스틴 가문의 시조가 되어 옛 작센-비텐베르크 영토 대부분과 선제후 지위, 그리고 튀링겐 남부 지역을 확보했다. 그는 토르가우를 중심으로 북부 지역을 다스렸으며[12], 선제후 칭호는 에르네스틴 가문의 남성 후계자들에게 세습되었다. 동생 알브레히트 3세는 알베르틴 가문의 시조로서 작센 공작 칭호를 사용하며 드레스덴에 거주했고, 마이센 변경백령과 튀링겐 북부 등 동부 지역을 통치했다. 그의 영토는 월경지가 적고 작센의 주요 도시인 라이프치히와 드레스덴을 포함하고 있어 전략적으로는 더 유리한 측면이 있었다.

이 분할은 베틴 가문의 세력을 크게 약화시키는 결과를 낳았다. 가문 내의 적대감이 커졌으며, 이는 1415년 브란덴부르크 변경백국을 선제후국으로 격상시키며 세력을 키우던 호엔촐레른 가문과의 경쟁에서 불리하게 작용하는 요인이 되었다. 에르네스틴 가문이 초기에 선제후 지위 덕분에 더 높은 권위를 가졌지만, 장기적으로는 이 분열이 작센의 정치적 영향력 약화로 이어졌다.

4. 종교 개혁

1517년 마르틴 루터가 비텐베르크의 성 교회 문에 95개 조 반박문을 게시하면서 작센 선제후국과 에르네스틴 가문의 영토는 유럽 전역의 주목을 받게 되었다. 이는 프로테스탄트 종교 개혁의 출발점이었기 때문이다. 당시 선제후였던 현명공 프리드리히(재위: 1486–1525)는 종교 개혁의 핵심 인물인 루터를 보호하는 데 중요한 역할을 했다. 그는 1502년 비텐베르크 대학교를 창설했고, 1508년에는 아우구스티누스회 수도사였던 루터를 교수로 임명했다. 특히 루터가 1521년 보름스 국회에서 자신의 주장을 철회하기를 거부하자, 프리드리히 3세는 그를 바르트부르크 성에 10개월간 숨겨주며 신변을 보호했다.[13]

반면, 알베르틴 가문의 공작 게오르크 수염공은 루터의 사상에 강하게 반대하며 가톨릭 교회의 입장을 고수했다. 그는 사촌인 에르네스틴계 선제후들에게 루터 지원을 중단하도록 설득하려 애썼다. 그러나 게오르크 사후 그의 동생이자 후계자인 하인리히 4세가 프로테스탄트로 개종하면서 알베르틴 가문 영토에도 종교 개혁이 도입되었다.

에르네스틴 가문은 종교 개혁을 적극적으로 주도했다. 프리드리히 3세의 뒤를 이은 동생 요한 불변공(재위 1525-1532)은 열렬한 루터교 신자로서 영내 교회에 루터교 교리를 채택시키고 가톨릭 성직자를 추방하는 등 종교 개혁을 강력히 추진했다. 또한 그는 1531년, 종교 개혁에 반대하는 신성 로마 황제 카를 5세에 맞서 다른 프로테스탄트 제후들과 함께 슈말칼덴 동맹을 결성하여 프로테스탄트 세력을 규합했다.

요한의 아들 요한 프리드리히 관대공(재위 1532-1547) 역시 슈말칼덴 동맹의 지도자로서 활동하며 가톨릭 세력에 맞섰다. 그는 나움부르크, 마이센, 힐데스하임 주교령을 공격하고 재산을 몰수하는 등 적극적인 공세를 펼쳤으며, 작센 선제후령 내에서 가톨릭 신앙을 엄격히 탄압했다.

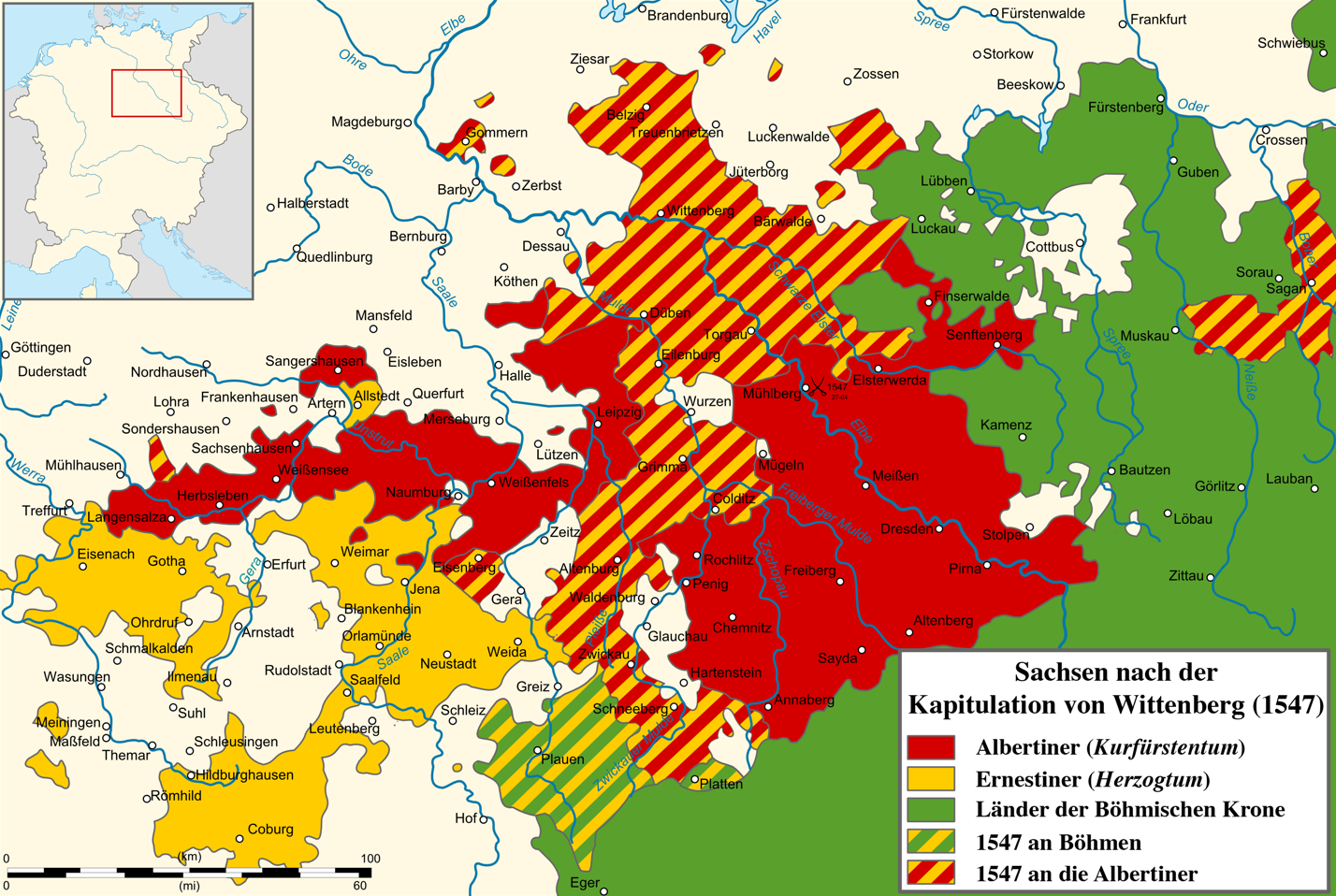

이러한 종교적, 정치적 갈등은 결국 1546년 슈말칼덴 전쟁으로 이어졌고, 1547년 뮐베르크 전투에서 가톨릭 황제군이 승리했다. 전쟁 패배의 결과로 에르네스틴 선제후 요한 프리드리히는 포로가 되었고, 비텐베르크 항복(1547) 조약을 통해 작센 선제후 지위와 영토 상당 부분을 알베르틴 가문의 모리츠에게 넘겨주어야 했다. 이로써 작센 선제후국의 주도권은 알베르틴 가문으로 넘어가게 되었다.

한편, 1565년에는 작센에서 유대인들이 추방되는 사건도 있었다.[15]

4. 1. 독일 농민 전쟁 (1525)

1525년에 발생한 독일 농민 전쟁은 작센 영토 내에서는 포크트란트와 광석 산맥 지역에만 부분적인 영향을 미쳤다. 이는 작센 선제후국의 강력한 주권과 잘 정비된 행정 체계 덕분이었다. 이러한 행정력은 제국 남서부 지역과 비교했을 때 농민에 대한 압력을 상대적으로 낮추는 효과를 가져왔으며, 토지를 소유한 귀족들이 임의로 권력을 행사하는 것을 막는 장벽 역할을 했다.[14]4. 2. 알베르틴 가문의 부상

슈말칼덴 전쟁 중 벌어진 뮐베르크 전투(1547)에서 알베르티네 공작 모리츠는 신성 로마 황제 카를 5세의 편에 서서 에르네스틴 선제후 요한 프리드리히 1세(재위 1532–1547)를 상대로 결정적인 승리를 거두었다. 이어진 비텐베르크 항복(1547) 조약에 따라 모리츠(재위 1547–1553)는 1547년에 선제후의 지위를, 1548년에는 작센-비텐베르크 공국을 봉토로 받게 되었다. 그러나 황제가 약속했던 것과는 달리 에르네스틴 가문의 모든 영토를 넘겨받지는 못했다.

이 패배로 에르네스틴 가문은 기존 영토의 절반을 잃고 바이마르, 예나, 잘펠트, 와이다, 고타, 아이제나흐, 코부르크 지역만을 유지하게 되었다. 이후 에르네스틴 가문의 영토는 1572년부터 여러 작은 공국으로 분할되기 시작했으며, 1640년경에는 작센-바이마르와 작센-고타라는 두 개의 주요 가문으로 나뉘었다. 작센-바이마르 가문은 이후 몇 개의 방계 가문으로 나뉘었다가 결국 작센-바이마르-아이제나흐로 통합되었지만, 작센-고타 가문은 수많은 방계 가문으로 갈라져 각자의 영토를 다스렸다.

결과적으로 현재의 작센 지역 대부분은 알베르틴 가문의 영토가 되었다. 알베르틴 작센은 합스부르크 가문의 영토 다음으로 신성 로마 제국 내에서 두 번째로 중요한 독일 국가로 부상했으며, 제국 정치에서 결정적인 영향력을 행사할 수 있게 되었다. 하지만 새롭게 형성된 선제후령 작센은 지리적으로 완전히 연결되지 않은 상태였다. 선제후 모리츠와 그의 뒤를 이은 동생 아우구스투스(재위 1553–1586)는 이러한 영토적 단절을 해소하기 위해 노력했다. 1547년 7월 13일에는 옛 영토와 새 영토의 신분 대표들이 라이프치히에 모여 2주간 국가 의회를 열기도 했다.

선제후 모리츠는 제국 내에서 새로운 프로테스탄트 신앙이 인정받는 길을 여는 데 중요한 역할을 했다. 그의 통치 아래 작센 선제후국은 제국 내 다른 어떤 세력보다도 프로테스탄트 신앙을 강력하게 보호했다.[16] 1555년 아우크스부르크 화의가 체결되어 제국의 영주들이 루터교나 가톨릭교 중 하나를 선택할 수 있게 되자, 작센은 확고하게 합스부르크 황가의 편에 섰다. 1553년 전투에서 사망한 모리츠의 뒤를 이은 아우구스투스는 스스로를 루터교 제국 국가의 지도자로 여기며, 프로테스탄트와 가톨릭 사이의 현상 유지를 지키려 했다.

한편, 에르네스틴 가문의 공작 요한 프리드리히 2세는 아버지로부터 빼앗긴 선제후 지위를 되찾으려 계속 시도했다. 그의 동맹인 빌헬름 폰 그룸바흐가 제국 추방령을 받자 요한 프리드리히 2세는 그에 대한 조치를 거부했고, 결국 자신도 1년 뒤 추방령을 받았다. 황제 페르디난트 1세는 아우구스투스에게 제국 판결의 집행을 맡겼고, 아우구스투스는 1567년 군사 행동을 통해 그룸바흐와 요한 프리드리히 2세를 성공적으로 제압했다. 이 사건으로 작센 선제후국의 제국 내 지위는 더욱 공고해졌으며, 이후 에르네스틴 가문은 알베르틴 가문의 선제후 지위에 다시는 도전하지 못했다.

4. 3. 칼뱅주의 도입과 억압

칼뱅주의가 작센 선제후국에 도입된 것은 선제후 크리스티안 1세 (재위 1586–1591) 통치 시기부터였다. 시간이 지나면서 칼뱅주의는 정통 루터교 측에 우위를 점했고, 새로운 교회 질서가 전국적으로 시행되었다. 1591년 크리스티안 1세의 죽음과 함께 상황은 급변했다. 미성년자인 크리스티안 2세 (재위 1591–1611)를 위해 수립된 섭정 정부 하에서 작센의 칼뱅주의 운동은 폭력으로 억압받았다. 칼뱅주의 지지자들은 모든 공직에서 해임되었고, 부유한 칼뱅주의자들의 집은 습격당해 불태워졌다.개혁주의와 정통 루터교 간의 커져가는 차이점은 황제의 지원을 받는 가톨릭 반종교개혁의 영향력을 강화시키는 결과를 낳았다. 이러한 상황 속에서 작센 선제후국은 제국 내 여러 세력들 사이에서 중재 역할을 하려 노력했다. 그러나 종교적, 정치적 갈등은 심화되어, 1608년에는 프로테스탄트 제국 영방들의 동맹인 개신교 연합이 창설되었고, 이에 맞서 1609년에는 가톨릭 제국 영방들의 연합인 가톨릭 동맹이 결성되었다.

5. 30년 전쟁 (1618-1648)

1618년 프라하 창문 투척 사건은 보헤미아의 개신교 신자들이 가톨릭 관료들을 프라하 성 창밖으로 던진 사건으로, 오랜 종교적 평화를 깨고 30년 전쟁의 시작을 알렸다. 당시 작센 선제후 요한 게오르크 1세(재위 1611–1656)는 1555년 아우크스부르크 화의로 확립된 현상 유지를 목표로 하여 초기에는 황제 마티아스 편에 서서 보헤미아 귀족들과의 중재를 시도했다.

1619년 황제 마티아스가 사망하고 페르디난트 2세가 새 황제로 즉위하자, 보헤미아 귀족들은 이를 인정하지 않고 팔츠 선제후 프리드리히 5세를 왕으로 선출했다. 이에 요한 게오르크 1세는 페르디난트 2세와 합의하여, 황제를 대신해 보헤미아의 속령이었던 상부 루사티아와 하부 루사티아를 재정복하기로 했다. 1620년 9월, 작센 군대는 큰 저항 없이 두 루사티아 지역을 점령했다.

초기 중립과 황제 지지 입장에서 벗어나, 작센은 전쟁 중 1631년 스웨덴 편에 가담하기도 했으나, 1635년 다시 황제 측과 프라하 조약을 맺었다. 이 조약으로 루사티아 영유권을 인정받았지만, 전쟁은 작센 영토에 막대한 피해를 입혔다. 1648년 베스트팔렌 조약으로 전쟁이 끝났을 때, 작센은 영토를 일부 확장했지만 심각한 인구 감소와 경제적 타격을 겪었으며, 경쟁자인 브란덴부르크-프로이센에 비해 정치적 영향력이 약화되었다.[19] 전쟁 이전 크리스티안 2세 치하에서 엄격한 루터교 신앙이 강조되었던 작센은, 전후 1653년 신성 로마 제국 의회에서 개신교 제후단(Corpus Evangelicorum)의 단장직을 맡으며 제국 내 개신교 세력의 지도적 위치를 다졌다. 이후 요한 게오르크 2세와 요한 게오르크 3세 시대를 거치며 전쟁의 상처는 점차 회복되었다.

5. 1. 작센과 황제 관계 악화

이후 작센과 신성 로마 제국 황제 사이의 관계는 점차 악화되기 시작했다. 주요 원인 중 하나는 작센의 중립 약속이 황제군에 의해 제대로 존중받지 못했기 때문이다. 특히 황제군 사령관 알브레히트 폰 발렌슈타인은 여러 차례 루사티아 지역으로 군대를 보내 약탈을 자행했다. 또한, 선제후 요한 게오르크 1세는 황제 측이 실레시아와 보헤미아에서 강압적으로 가톨릭 개종을 추진하는 것에 반감을 가졌지만, 이를 직접적으로 저지할 힘은 없었다.

결국 1631년, 요한 게오르크 1세는 개신교 국가인 스웨덴 편에 서서 황제에 맞서 싸우기로 결정했다. 이러한 급격한 정책 변화에는 스웨덴 군대가 이미 작센 영토 내에 진입해 있던 군사적 상황이 결정적인 영향을 미쳤다.

5. 2. 전쟁 피해

30년 전쟁은 작센 선제후국, 특히 서부 지역에 큰 피해를 남겼다. 1631년 라이프치히 근처에서 벌어진 브라이텐펠트 전투와 이듬해 같은 지역에서 벌어진 뤼첸 전투는 모두 개신교 측의 승리로 끝났지만, 전쟁의 상처는 깊었다. 라이프치히는 여러 차례 포위 공격을 당하면서 인구가 17,000명에서 14,000명으로 줄어들었다. 켐니츠 역시 심각한 피해를 입었으며, 프라이베르크는 이전의 중요성을 상당 부분 잃었다.[17] 반면 드레스덴이나 마이센과 같은 다른 주요 도시들은 비교적 피해가 적었다.도시뿐만 아니라 작은 마을과 시골 지역은 더욱 큰 고통을 겪었다. 특히 왈렌슈타인 장군이 그의 야전 사령관 하인리히 홀크에게 자유로운 약탈을 허용한 이후 피해는 극심해졌다. 1632년 8월부터 12월 사이에는 크로아티아 기병대가 수많은 마을을 습격하여 약탈하고 주민들을 학대하거나 살해하며 광범위한 파괴를 자행했다.[18]

전쟁으로 인한 인구 감소는 심각한 수준이었다. 역사가 칼하인츠 블라슈케는 작센의 인구가 전쟁으로 인해 약 절반으로 줄었다고 추정하기도 했지만,[19] 모든 지역에 동일하게 적용되기는 어렵다는 반론도 있다. 이러한 인구 손실은 보헤미아와 실레시아에서 온 약 15만 명의 개신교 난민 유입으로 일부 완화되었다. 한편, 마그데부르크가 전쟁으로 완전히 파괴되면서, 신성 로마 제국 동부의 중심 도시로서의 역할은 라이프치히와 드레스덴에게 넘어가게 되었다.

5. 3. 프라하 조약 (1635)

1631년, 요한 게오르크 1세는 스웨덴 군대가 작센 영토에 진입하자 결국 개신교 스웨덴 편에 서서 황제에 맞서 30년 전쟁에 참전하게 되었다. 전쟁은 작센, 특히 서부 지역에 큰 피해를 입혔다. 라이프치히 근처에서 브라이텐펠트 전투와 뤼첸 전투가 벌어졌으며, 두 전투 모두 개신교 측이 승리했다. 그러나 라이프치히는 여러 차례 포위 공격을 당해 인구가 17,000명에서 14,000명으로 줄었고, 켐니츠는 심각한 피해를 입었으며 프라이베르크는 이전의 중요성을 상실했다.[17] 많은 작은 마을과 시골 지역 역시 발렌슈타인 장군의 부하 하인리히 홀크가 이끄는 군대의 약탈로 황폐화되었다.[18]전쟁의 참화 속에서 1635년 작센은 황제와 프라하 조약을 체결하며 다시 황제 측과 화해했다. 이 조약과 다음 해(1636년)에 체결된 부록에 따라, 작센은 보헤미아 왕관령이었던 상부 및 하부 루사티아의 소유권을 보헤미아 왕의 봉토 형태로 인정받게 되었다. 이로써 작센의 영토는 약 13000km2 증가하여 거의 최종적인 경계에 도달했다.

그러나 프라하 조약 체결 이후에도 30년 전쟁으로 인한 황폐화는 계속되었다. 작센을 배신자로 간주한 스웨덴과의 전투가 10년 이상 지속되었기 때문이다. 선제후 작센은 1645년 스웨덴과의 휴전을 통해 잠시 전투에서 벗어났고, 1646년 별도의 조약을 맺음으로써 마침내 스웨덴과의 전쟁 상태에서 완전히 벗어났다.

5. 4. 베스트팔렌 조약 (1648)

30년 전쟁을 종결시킨 베스트팔렌 조약은 1648년 10월 23일에 체결되었다. 그러나 조약 체결 후에도 스웨덴 군대는 작센 선제후령에서 즉시 철수하지 않고 시간이 걸렸다. 1650년 6월 30일, 작센이 규정된 공물인 276,600 황제 탈러를 지불한 후에야 마지막 스웨덴 군대가 라이프치히를 떠났다. 용병들도 해산되면서 점차 일상으로 돌아갈 수 있게 되었다.베스트팔렌 조약의 결과, 작센 선제후는 엘베강 하류보다 먼저 영토를 확장하는 것이 영구적으로 금지되었고, 경쟁 관계에 있던 브란덴부르크-프로이센의 우위를 인정할 수밖에 없었다.

5. 5. 인구 감소와 경제적 여파

30년 전쟁은 작센의 인구 감소에 가장 큰 영향을 미쳤다. 전쟁의 직접적인 피해 외에도 무역 침체와 관련된 전염병 및 경제적 요인이 간접적인 원인이었다. 특히 군대의 이동과 점령은 도시와 마을 모두에 상당한 인구 손실을 초래했다. 예를 들어, 라이프치히는 여러 차례 포위 공격을 받아 인구가 17,000명에서 14,000명으로 감소했으며, 켐니츠는 심각한 피해를 입었고 프라이베르크는 이전의 중요성을 잃었다.[17] 많은 작은 마을과 시골 지역은 특히 발렌슈타인 장군 휘하의 하인리히 홀크가 이끄는 부대에 의해 대규모 약탈의 대상이 되었다. 1632년 8월부터 12월까지 크로아티아 기병대는 수많은 마을을 습격하여 약탈하고 주민들을 학대하거나 살해하며 파괴를 남겼다.[18]역사가 칼하인츠 블라슈케는 전쟁으로 인해 작센의 인구가 약 절반으로 감소했다고 추정했다.[19] 그러나 다른 연구자들은 이러한 극심한 감소가 일부 지역에는 해당될 수 있지만, 작센 전체 인구에 일반화하기는 어렵다고 지적한다. 이러한 인구 손실은 보헤미아와 실레시아에서 약 15만 명의 종교 난민이 작센으로 이주하면서 상당 부분 완화되었다. 한편, 30년 전쟁 중 마그데부르크가 완전히 파괴되면서, 신성 로마 제국 동부의 주요 도시로서의 중요성은 라이프치히와 드레스덴, 그리고 새롭게 부상하던 브란덴부르크의 베를린으로 옮겨갔다.

요한 게오르크 2세 (재위 1656–1680)가 즉위했을 때, 작센 선제후국은 여전히 전쟁으로 인한 경제적 어려움을 겪고 있었다. 그의 아들인 요한 게오르크 3세 (재위 1680–1691) 시대에 이르러서야 전쟁 피해 복구와 사회 안정이 이루어지기 시작했다. 특히 황폐해진 농촌 마을과 도시 가구의 재정착은 어려운 과제였다. 하지만 광업, 야금업, 수공업, 무역 및 운송업이 점차 회복되면서 세입이 증가하는 등 회복의 조짐이 나타났다. 전쟁 기간 동안 영토 군주들의 막대한 자금 수요로 인해 약화되었던 작센 신분제 의회(Landstände)는 다시 영향력을 회복하여, 17세기 후반에는 선제후들이 이전보다 더 자주 의회를 소집해야 했고, 1661년에는 의회가 자체적으로 회합할 권리를 주장하기도 했다.

5. 6. 전후 복구

요한 게오르크 2세 (재위 1656–1680)가 아버지의 뒤를 이었을 때, 선제후 작센은 여전히 전쟁의 경제적 여파로 고통받고 있었다. 요한 게오르크 3세 (재위 1680–1691) 시대에 이르러서야 전쟁 피해와 심각한 사회 복지 상황이 점차 극복되었다. 마을 농장과 도시 가구의 재정착은 특히 어려운 문제였다.회복의 첫 신호는 세입 증가로 나타났다. 광업, 야금, 수공예, 무역 및 운송 분야도 느리지만 꾸준히 회복세를 보였다. 한편, 작센의 주 의회(Landstände)는 전쟁 기간 동안 영토 군주들이 막대한 자금을 필요로 했기 때문에 다시 영향력을 얻게 되었다. 17세기 후반, 선제후들은 이전보다 훨씬 자주 주 의회를 소집해야 했으며, 1661년에는 주 의회가 자체적으로 회합할 권리를 주장하기에 이르렀다.

6. 바로크 시대

요한 게오르크 1세 시기 작센 선제후국은 평화기를 맞아 영토를 정비했으나, 그의 유언은 1499년 알베르트가 정한 상속 분할 금지 원칙을 깨고 영토 분할을 가져왔다. 이로 인해 세 아들에게 영토가 나뉘어 작센-체이츠, 작센-메르제부르크, 작센-바이스엔펠스 등 독립적인 방계 공국들이 생겨났다. 이러한 분할은 드레스덴과 라이프치히 외곽에 새로운 문화 중심지가 형성되는 계기가 되기도 했지만, 결과적으로 선제후국 전체의 경제적, 정치적 힘을 약화시키고 절대주의로의 발전을 더디게 만들었다.

외교적으로 작센 선제후국은 17세기 유럽의 경쟁 구도 속에서 자국의 위상을 높이고자 했다.[20] 이 시기에는 주로 오스트리아의 합스부르크 가문과 긴밀한 관계를 유지했으며, 신성 로마 제국 내에서의 영향력을 중시했다. 요한 게오르크 2세는 황제 부재 시 제국 대리 역할을 수행하기도 했다. 또한, 스웨덴과의 제2차 북방 전쟁 및 오스만 제국과의 오스트리아-튀르크 전쟁에 참여했으며, 라인 동맹에 가입하여 프랑스와 관계를 맺기도 했다. 1683년 요한 게오르크 3세는 빈 전투에 참전하여 오스만 제국의 포위를 격퇴하는 데 기여했다.

6. 1. 영토 분할과 방계 가문

요한 게오르크 1세는 평화를 이용하여 자신의 영토를 정돈했다. 그의 유언에 포함된 조항은 1499년 알베르트가 발표한 상속 분할 방지령을 무효화했다. 작센 선제후국의 작은 영토들은 그의 세 아들 아우구스투스, 크리스티안, 그리고 모리츠에게 유증되었다. 이 유증으로 독립적인 공국들이 세워지면서 방계 가문이 형성되었다. 작센-체이츠, 작센-메르제부르크, 작센-바이스엔펠스 공국들은 각각 1718년, 1738년, 1746년에 선제후국 작센으로 반환되었다. 요한 게오르크 1세 시대에, 이러한 분할은 문화적 관점에서 드레스덴과 라이프치히 외곽에 궁전, 문화 시설, 과학 시설과 같은 새로운 중심지가 설립되었음에도 불구하고 선제후국의 경제, 재정, 정치적 역량을 약화시켰다. 또한 독립을 추구하는 방계 가문들은 선제후국 작센에서 성장하던 절대주의 정부로의 경향을 제한했다.6. 2. 외교 정책

당시 다른 비슷한 규모의 국가들과 마찬가지로, 선제후국 작센은 경쟁 관계에 놓인 국가 체제에서 자국의 위상을 높이는 것을 외교 정책 목표로 삼았다.[20] 17세기 말까지는 오스트리아 황가와 긴밀한 관계를 유지했다. 1657년 신성 로마 제국 황제 페르디난트 3세가 사망하자, 선제후 요한 게오르크 2세는 합스부르크 가문의 레오폴트 1세가 새로운 황제로 선출될 때까지 약 1년 동안 제국 대리(섭정) 역할을 수행했다.작센은 국제 분쟁에도 적극적으로 참여했다. 스웨덴과의 제2차 북방 전쟁(1655–1660)과 오스만 제국과의 오스트리아-튀르크 전쟁(1663–1664)에 군대를 파견했다. 또한 라인 동맹에 가입하여 프랑스와의 관계를 맺기도 했는데, 이는 프랑스가 작센 영토 내에서 병력을 모집하고 군대를 통과시키는 것을 허용하는 결과를 낳았다.

1683년에는 선제후 요한 게오르크 3세가 빈 전투에 직접 참전하여, 오스만 제국의 두 번째 빈 포위 공격을 격퇴하고 도시의 독립을 지키는 데 중요한 역할을 했다.

7. 아우구스투스 시대 (1694-1763)

1694년 작센 선제후 프리드리히 아우구스투스 1세 (재위 1694~1733, 훗날 폴란드 왕 아우구스트 2세)가 통치를 시작하면서 작센 선제후국은 새로운 시대를 맞이했다. 이 시기는 그의 아들 작센 선제후 프리드리히 아우구스투스 2세 (재위 1733~1763, 폴란드 왕 아우구스투스 3세)의 통치까지 이어지며, '아우구스투스 시대'로 불린다. 이 시대는 화려한 바로크 문화의 번성과 함께, 폴란드-리투아니아 연합과의 동군 연합 (1697-1763, 중간 단절 포함)이라는 독특한 정치적 상황을 특징으로 한다.

아우구스투스 1세는 폴란드 왕위를 얻기 위해 1697년 가톨릭으로 개종했으며, 이는 작센 내부적으로 종교적 긴장을 야기하기도 했다. 그의 통치 아래 드레스덴은 '엘베강의 피렌체'라 불릴 정도로 문화 예술의 중심지로 발전했으나, 궁정의 사치와 예술 후원은 막대한 재정 부담으로 이어졌다.[21] 중앙 집권화를 위한 노력도 있었지만, 진정한 의미의 절대주의는 확립되지 못했다.

이 시대 작센은 유럽의 주요 분쟁에 깊숙이 관여했다. 대북방 전쟁 (1700-1721) 참여는 1706년 스웨덴에 의한 국토 점령과 일시적인 폴란드 왕위 상실이라는 결과를 낳았다. 이후 러시아의 도움으로 왕위를 되찾았으나, 국제 정치에서 러시아의 영향력 아래 놓이게 되었다. 아우구스투스 2세 시대에는 폴란드 왕위 계승 전쟁 (1733-1735)을 통해 다시 폴란드 왕위를 확보했지만, 7년 전쟁 (1756-1763)에서는 프로이센의 침공과 점령으로 국가가 황폐화되는 큰 시련을 겪었다.

7년 전쟁의 결과 작센은 막대한 인적, 물적 피해를 입었으며, 1763년 후베르투스부르크 조약으로 독립은 회복했으나 유럽 강대국으로서의 지위를 상실했다. 같은 해 아우구스투스 2세와 그의 뒤를 이은 아들 프리드리히 크리스티안이 연이어 사망하면서, 작센과 폴란드의 동군 연합 시대는 막을 내렸다. 이 시기의 과도한 확장 정책과 전쟁 개입은 결과적으로 작센의 국력을 소모시켰고, 브란덴부르크-프로이센이 독일 내 주요 강국으로 부상하는 배경 중 하나가 되었다.[22][23]

7. 1. 절대주의와 화려함

1694년 4월 27일, 작센 선제후 프리드리히 아우구스투스 1세 (재위 1694~1733)가 작센 선제후국의 통치권을 인수했다. 그는 훗날 폴란드 왕 아우구스트 2세로 더 널리 알려지게 된다. 그의 통치 시기는 화려한 축제, 바로크 양식의 장려함, 예술 후원, 사치스러운 웅장함과 과시로 특징지어진다.[21] 이 시기 드레스덴은 '엘베강의 피렌체'로 불릴 만큼 문화적으로 크게 발전했다. 츠빙거 궁전, 타셴베르크 궁전, 필니츠 궁전, 모리츠부르크 성, 아우구스투스 다리 등 웅장한 건축물들이 이때 건설되었다. 또한 새로운 교회 건물로 개신교의 드레스덴 프라우엔 교회 (건축가 게오르크 베어)와 가톨릭의 드레스덴 궁정 교회 (건축가 가에타노 키아베리)가 세워졌다.

그러나 궁정의 사치스러운 생활은 국가의 경제적 능력을 넘어서는 수준이었고, 결국 군사력을 희생하면서 재정을 충당해야 했다. 이러한 재정 문제와 과도한 확장은 작센 선제후국이 중부 독일에서의 중요한 지위를 상실하는 결과를 낳았으며, 이는 브란덴부르크-프로이센이 신성 로마 제국 내에서 두 번째 주요 독일계 및 개신교 강국으로 부상하는 데 간접적으로 기여했다.

아우구스투스 1세는 절대주의적 통치를 강화하고자 했다. 1697년, 폴란드-리투아니아 연합의 왕위를 얻기 위해 가톨릭으로 개종했으며, 이는 루터교 신도가 대다수인 작센 영민들에게 큰 불안감을 주었다. 그는 1706년 비밀 내각을 설치하여 행정 권력을 중앙 집중화하고 귀족의 영향력을 줄이려 했다. 이 기구는 전문 부서를 갖추고 점차 영토 군주의 경쟁적인 비밀 평의회를 넘어서는 최고의 중앙 권위 기관이 되었다. 또한 지출을 관리하기 위한 투명한 회계 시스템과 세금 제도를 효과적으로 조직하는 회계부를 도입했다. 이러한 노력과 군사적 긴축 정책 덕분에 높은 지출에도 불구하고 국가 부채는 제한적이고 관리 가능한 수준을 유지했다. 하지만 선제후의 절대 권력 추구와 귀족들의 자립 의지, 시민들의 열망 사이의 모순은 극복하기 어려웠고, 작센에서 진정한 의미의 절대주의는 발전하지 못했다.

아우구스투스 1세의 아들인 작센 선제후 프리드리히 아우구스투스 2세 (재위 1733~1763)는 정치에 큰 야망이 없어 일상적인 정치 업무를 재상 하인리히 폰 뷜에게 맡겼다. 뷜의 관리하에 작센의 재정 상황은 악화되었고, 예산은 제대로 관리되지 않아 국가가 지급 불능 상태에 빠질 위험에 처했다.[22]

7. 2. 경제 문제와 중앙 집권화

궁정의 사치스러운 생활은 결국 국가의 경제적 능력을 초과했고, 궁극적으로는 군사력 희생을 통해 재정 지원을 받았다. 이러한 재정 문제는 작센이 중앙 독일에서 가졌던 중요한 지위를 포기하게 만들었다. 선제후 작센의 과도한 확장은 결과적으로 브란덴부르크-프로이센이 신성 로마 제국 내에서 두 번째 주요 독일 및 개신교 강국으로 부상하는 데 기여했다.아우구스투스는 1706년에 비밀 내각(Geheimes Kabinettde)을 설립하여 귀족의 영향력을 줄이고자 했다. 이는 집행 권한을 위한 중앙 집권 기구로서, 전문 부서를 갖추고 점차 영토 군주의 경쟁적인 비밀 평의회(Geheimer Ratde)에 대한 최고의 중앙 권위로 자리 잡았다. 또한 아우구스투스는 지출을 확인하기 위한 투명한 회계 시스템과 세금 제도를 효과적으로 조직하는 회계부(Oberrechenkammerde)를 도입했다. 이러한 노력과 군사적 긴축 정책 덕분에 높은 지출에도 불구하고 국가 부채는 제한적이고 관리 가능한 수준을 유지했다. 하지만 선제후국에서는 진정한 절대주의가 발전하지 못했다. 선제후의 절대 권력에 대한 주장과 귀족의 자립 의지, 그리고 시민들의 열망 사이의 내재된 모순은 극복하기 어려운 문제로 남았다.

아우구스투스의 아들인 작센 선제후 프리드리히 아우구스투스 2세 (재위 1733~1763)는 정치적 야망이 부족하여 일상적인 정치 업무를 재상 하인리히 폰 뷜에게 맡겼다. 뷜의 관리 하에서 작센의 재정 관리는 악화되었고, 예산은 제대로 조직되지 않아 지급 불능과 지불 불능의 위험에 처하게 되었다.[22]

7. 3. 폴란드와의 동군 연합 (1697-1763)

1696년 폴란드 국왕 얀 3세 소비에스키가 사망하자, 작센 선제후 프리드리히 아우구스트 1세는 폴란드 왕위를 얻기 위해 가톨릭으로 개종했다. 그는 합스부르크 왕가의 지원, 군사적 압박 및 뇌물을 동원하여 1697년 자유 선거에서 승리하여 폴란드 국왕 아우구스투스 2세이자 리투아니아 대공으로 즉위했다. 폴란드-리투아니아 연방과의 이러한 왕조적 동군 연합은 당시 다른 강력한 제국 제후들과 마찬가지로, 작센 통치자들이 신성 로마 제국의 중앙 통제에서 벗어나 유럽 국가 체제 내에서 왕조의 지위를 높이려는 정치적 계산에 따른 것이었다.

선제후의 가톨릭 개종은 루터교를 믿는 영민들 사이에서 작센의 체제 종교가 가톨릭으로 회귀할 수 있다는 우려를 낳았다. 이에 프리드리히 아우구스트 1세는 작센 선제후국의 루터파 령방 교회의 수장 지위를 프로테스탄트로만 구성된 추밀원에 위임했다. 이 조치로 이후 작센 선제후들은 가톨릭 신자이면서도 제국 의회에서 프로테스탄트 제후단의 대표직을 계속 유지할 수 있었다. 수도 드레스덴에서는 가톨릭 교구 설치와 개인적인 차원의 가톨릭 신앙이 허용되었다.

왕위에 오른 아우구스투스 2세는 외교적으로 덴마크, 러시아와 비밀리에 스웨덴에 대항하는 1699년 북방 동맹을 맺었고, 이는 1700년 대북방 전쟁(1700-1721) 발발로 이어졌다. 그러나 1700년 작센의 스웨덴령 리보니아 침공은 군사적 실패로 끝났고, 그의 권력 정치는 초반부터 난관에 부딪혔다. 스웨덴 군대는 1706년 작센을 침공하여 점령했고, 아우구스투스 2세는 1706년 알트란슈테트 조약에 따라 일시적으로 폴란드 왕위에서 물러나야 했다. 이 점령으로 작센은 3,500만 라이히스탈러에 달하는 경제적 손실을 입었다. 1707년 스웨덴군이 러시아 원정을 위해 작센을 떠나고, 1709년 폴타바 전투에서 스웨덴이 러시아에 패배하자, 아우구스투스 2세는 러시아의 지원을 받아 폴란드 왕위를 되찾았다. 하지만 그는 스웨덴령 리보니아에 대한 영유권을 주장하지 못했고, 국제 관계에서 러시아의 하위 파트너로 전락했다.

1712년, 아우구스투스 2세의 아들인 프리드리히 아우구스트 2세 역시 가톨릭으로 개종했으나, 베틴 가문 전체의 개종이 루터파 영민들을 자극할 것을 우려하여 1717년까지 이 사실을 비밀에 부쳤다. 작센은 가톨릭 군주가 프로테스탄트 영토를 다스리는 복잡한 상황에 놓였으며, 영내 소수 가톨릭 신도들은 여전히 완전한 시민권을 인정받지 못했다.

1733년 아우구스투스 2세가 사망하자 그의 후계 문제를 둘러싸고 폴란드 왕위 계승 전쟁이 발발했다. 작센은 러시아 황제와 신성 로마 황제의 지지를 받아 전쟁에서 승리했고, 선제후 프리드리히 아우구스트 2세가 정당하게 선출된 스타니스와프 레슈친스키를 몰아내고 폴란드 국왕 아우구스투스 3세로 즉위했다. 이로써 작센과 폴란드-리투아니아 연방은 다시 동군 연합 관계가 되었다.

1756년 7년 전쟁이 시작되자 작센은 프로이센의 침공을 받아 수도 드레스덴이 점령되었고, 1763년까지 프로이센 점령 하에 전쟁터가 되었다. 작센 군대는 필나 포위전에서 프로이센 군에게 완패하고 항복했고, 많은 작센 병사들이 포로가 되거나 도주하여 이후 작센의 독립 회복을 위해 싸웠다. 아우구스투스 3세는 잠시 프로이센군에 포로로 잡혔다가 풀려나 폴란드로 피신했고, 전쟁 기간 동안 바르샤바에서 망명 정부를 이끌었다.

7년 전쟁은 작센에 막대한 피해를 남겼다. 전투와 군대 이동의 중심지가 되면서 영토는 심각하게 파괴되었고 수많은 민간인 사상자가 발생했다. 약 9만 명의 작센인이 전쟁의 여파로 사망한 것으로 추정된다. 강제 징집을 피하기 위해 많은 주민들이 국외로 이주했으며, 프로이센의 위조 화폐 유통으로 인해 라이프치히 박람회의 명성이 훼손되고 작센의 경제 신용도가 큰 타격을 입었다.

1763년 후베르투스부르크 조약으로 7년 전쟁이 종결되고 작센은 독립을 되찾았지만, 유럽 강대국으로서의 지위를 완전히 상실했다. 같은 해 10월 아우구스투스 3세가 사망했고, 그의 뒤를 이은 아들 선제후 프리드리히 크리스티안마저 같은 해 12월에 급사했다. 1764년 체결된 러시아-프로이센 동맹과 함께 작센-폴란드 동군 연합은 사실상 종말을 맞았고, 베틴 가문은 1765년 폴란드 왕위를 공식적으로 포기했다. 이후 선제후가 된 프리드리히 아우구스투스 3세는 1791년 폴란드로부터 새로운 왕위 제안을 받았으나 이를 거절했다. 이로써 작센은 더 이상 열강의 반열에서 경쟁할 수 없게 되었다.[23]

7. 4. 대북방 전쟁 (1700-1721)

강력왕 아우구스투스 2세는 외교적으로 덴마크 및 러시아와 비밀리에 협력하여 스웨덴에 대항하는 정책을 추진했다. 이러한 움직임은 결국 1700년부터 1721년까지 이어진 대북방 전쟁의 발발로 이어졌다. 아우구스투스 2세의 권력 강화 시도는 전쟁 초반의 패배로 인해 좌절되었다. 1700년, 작센 군대가 스웨덴령 리보니아를 침공했으나 군사적으로 실패했다.

이에 스웨덴 군대는 반격에 나서 1706년에 작센 선제후국을 침공하고 점령했다. 결국 아우구스투스 2세는 1706년 9월 24일 알트란슈테트 조약을 체결하여, 선제후 지위는 유지했지만 폴란드 왕위 및 리투아니아 대공위를 일시적으로 포기하고 전쟁에서 이탈해야 했다. 이 과정에서 작센은 외교적으로 소외되었다. 스웨덴 군대는 1707년 러시아 원정을 위해 작센을 떠날 때까지 약 1년간 주둔했으며, 이 점령 기간 동안 작센은 3500만 라이히스탈러에 달하는 막대한 경제적 손실을 입었다.

1709년, 스웨덴이 폴타바 전투에서 러시아에게 결정적으로 패배하자 상황이 반전되었다. 아우구스투스 2세는 러시아의 지원을 받아 폴란드 왕위를 되찾을 수 있었다. 그러나 그는 더 이상 스웨덴령 리보니아에 대한 영유권을 주장할 수 없었고, 국제 정치적으로 러시아의 영향력 아래 놓인 하위 파트너의 지위로 전락하게 되었다.

7. 5. 폴란드 왕위 계승 전쟁 (1733-1735)

1733년, 프리드리히 아우구스트 1세가 사망하자, 그의 아들인 프리드리히 아우구스트 2세가 작센 선제후위를 계승함과 동시에 폴란드 왕위를 요구하였다. 이는 폴란드 귀족들에 의해 정당하게 선출된 스타니스와프 레슈친스키와의 경쟁으로 이어졌고, 결국 폴란드 왕위 계승 전쟁 (1733-1735)이 발발하는 배경이 되었다.프리드리히 아우구스트 2세는 러시아와 신성 로마 황제의 지지를 등에 업고 전쟁에 나섰다. 2년에 걸친 전쟁 끝에 작센이 승리하였고, 스타니스와프 레슈친스키는 망명길에 올라야 했다. 결과적으로 프리드리히 아우구스트 2세는 폴란드 국왕 아우구스투스 3세로 즉위하였으며, 이로써 작센과 폴란드-리투아니아 연방은 다시 한번 동군연합 관계를 맺게 되었다.

7. 6. 7년 전쟁 (1756-1763)

1756년, 7년 전쟁이 시작되자 작센은 프로이센의 침공을 받았다. 프로이센 군대는 작센 영내로 진군하여 수도 드레스덴을 점령했다. 작센 군대는 필나 포위전에서 프로이센 군에게 크게 패배하고 항복했다. 이때 많은 작센 병사들이 도망쳤으며, 이후 작센의 독립 회복을 위해 싸웠다.선제후 아우구스투스 3세는 프로이센군에게 잠시 포로로 잡혔다가 폴란드로 망명할 수 있었다. 그는 전쟁 기간 동안 바르샤바에서 폴란드 국왕으로서만 통치했다. 작센은 1763년까지 프로이센의 점령 하에 있었으며, 전쟁 기간 내내 주요 전투와 군대 이동의 무대가 되었다.

이 전쟁은 작센에 막대한 피해를 입혔다. 영토는 심각하게 파괴되었고 수많은 민간인 사상자가 발생했다. 약 9만 명의 작센인이 전쟁의 결과로 목숨을 잃었다. 프로이센의 강제 징집을 피하기 위해 많은 작센인들이 고향을 떠나 다른 지역으로 이주해야 했다. 또한 위조 화폐 유통 등으로 인해 라이프치히 박람회의 명성이 훼손되고 작센의 국가 신용도가 타격을 입는 등 경제적으로도 큰 손실을 겪었다.

1763년 후베르투스부르크 조약으로 7년 전쟁(및 제3차 슐레지엔 전쟁)이 종결되면서 작센은 겨우 독립을 되찾았지만, 유럽 강대국으로서의 지위를 완전히 상실했다. 같은 해 10월, 아우구스투스 3세와 그의 총신 하인리히 폰 브륄이 사망했고, 그의 뒤를 이은 아들 프리드리히 크리스티안 선제후 역시 같은 해 12월에 급사했다.

이러한 상황 속에서 1764년 러시아와 프로이센 간의 동맹이 체결되면서 작센과 폴란드의 동군 연합은 사실상 종식되었다. 베틴 가문은 1765년 폴란드 왕위를 공식적으로 포기했다.[23] 이후 선제후가 된 프리드리히 아우구스투스 3세 (재위 1763–1806)는 1791년 폴란드 귀족들이 다시 왕관을 제안했을 때 이를 거부했다. 이로써 작센은 더 이상 국제 정치 무대에서 열강의 지위를 누릴 수 없게 되었다.

8. 재건과 왕국으로의 전환 (1763-1806)

작센 선제후국은 후베르투스부르크 조약 이후 국가 파산 직전에 놓였다. 국가 부채는 4900만 탈러에 달했는데, 이는 연간 국가 수입의 약 10배에 달하는 금액이었다. 토마스 폰 프리치가 의장을 맡은 복구 위원회는 국채의 체계적인 감축을 작센 재건 프로그램의 핵심으로 삼았는데, 이는 Rétablissement|레스타블리스망프랑스어(재건)으로 불렸다. 포괄적인 개혁을 통해 작센은 1774년에 예산 흑자로 돌아섰을 뿐만 아니라, 20년 이상 전례 없는 경제 성장을 달성했다. Rétablissement|레스타블리스망프랑스어는 전쟁 피해 복구를 넘어 독일 역사상 가장 중요하고 성공적인 재건 노력 중 하나가 되었다.[24]

바이에른 왕위 계승 전쟁 (1778/79)에 참여한 후, 작센은 더 이상 "영토 흥정"(Länderschacher|렌더샤허de)에 참여하지 않았으며, 단지 글라우하 주변 지역에 대한 영구적인 분쟁을 종결했는데, 이로 인해 국고는 추가적인 국가 투자를 위해 700만 길더를 얻었다.[25] 1791년부터 선제후 프리드리히 아우구스투스 3세는 변화하는 연합에 참여했으며, 이는 1806년 작센이 왕국으로 승격된 이후에도 지속되었다. 1805년 작센 선제후국의 면적은 39425km2였다.[26]

1806년 나폴레옹에 맞선 제4차 대프랑스 동맹 전쟁이 발발했을 때, 작센 선제후국은 프로이센과 동맹을 맺었다. 작센 병사들은 예나-아우어슈테트 전투에서 나폴레옹 군대와 싸웠다. 그들의 패배 이후, 선제후국은 점령당했고 10,000명의 바이에른 병사와 프랑스 도시 사령관이 드레스덴으로 이동했다. 1806년 12월 11일, 작센은 프랑스와 포즈난 조약을 체결하여 프랑스에 종속되었다. 작센 선제후국은 일부 프로이센 영토를 할양받았고, 라인 동맹에 가입했으며, 프랑스 전쟁을 위한 군대 분견대를 제공해야 했다. 작센의 선제후 프리드리히 아우구스투스 3세는 국왕 칭호를 받았고, 이 시점부터 자신을 작센의 국왕 프리드리히 아우구스투스 1세라고 부를 수 있었으며, 1806년 신성 로마 제국이 해체된 후 1827년까지 작센 왕국을 통치했다.

참조

[1]

서적

Germany and the Holy Roman Empire volume 2: The Peace of Westphalia to the Dissolution of the Reich, 1648–1806

OUP Oxford

[2]

서적

Zäsuren sächsischer Geschichte

Sax-Verlag

[3]

서적

Die Sachsen

Kohlhammer

[4]

서적

Die Wettiner

Kohlhammer Verlag

[5]

서적

Geschichte Sachsen-Anhalts

C. H. Beck

[6]

서적

Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089–1918

C.H. Beck

[7]

서적

Geschichte Sachsens

Edition Leipzig

[8]

웹사이트

Sächsische Landesherrschaft contra Wittenberger Reformation

http://www.denkstroe[...]

2010

[9]

서적

Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089–1918

C.H. Beck

[10]

서적

Die Bildung des Freistaates Sachsen. Friedliche Revolution, Föderalisierung, deutsche Einheit 1989/90

Vandenhoeck & Ruprecht

[11]

서적

Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Sachsens

Leipziger Universitätsverlag

[12]

서적

Die Wettiner

Kohlhammer Verlag

[13]

웹사이트

Luther's Time at the Wartburg

https://lutheranrefo[...]

2017-12-11

[14]

서적

Sachsen im Zeitalter der Reformation

Mohn

[15]

서적

The Historical Atlas of the Jewish People

Hutchinson

[16]

서적

Reformation zwischen Elbe und Elster

https://www.luther20[...]

Brandenburgische Universitätsdruckerei

[17]

서적

Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte

Lucius & Lucius

[18]

서적

Halb Europa in Brandenburg. Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen

Lukas Verlag

[19]

서적

Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur Industriellen Revolution

Böhlau

[20]

서적

Brühl und das Renversement des alliances: Die antipreussische Aussenpolitik des Dresdener Hofes 1744–1756

"{{Google books|GygH[...]

LIT

[21]

서적

August der Starke und Kursachsen

Koehler & Amelang

[22]

서적

Staatssanierung durch Enteignung? Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermögen seiner Bürger

Springer-Verlag

[23]

서적

Prague Papers on History of International Relations

Institute of World History

[24]

서적

Sachsen zwischen 1763 und 1813

Sandstein

[25]

서적

Sachsen zwischen 1763 und 1813

Sandstein

[26]

서적

Statistischer Umriß der sämtlichen Europäischen Staaten in Hinsicht ihrer Größe, Bevölkerung, Kulturverhältnisse, Handlung, Finanz- und Militärverfassung und ihrer außereuropäischen Besitzungen

Vieweg

[27]

문서

[28]

문서

Charles IV, Golden Bull of 1356

http://avalon.law.ya[...]

Yale

[29]

문서

Germany and the Holy Roman Empire: Volume II: The Peace of Westphalia to the Dissolution of the Reich, 1648-1806

Oxford History of Early Modern Europe

[30]

서적

The Catholic Encyclopedia

https://archive.org/[...]

The Encyclopedia Press

1913

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com